Identificado pela primeira vez na Tanzânia na década de 1950, o vírus chikungunya chegou oficialmente ao Brasil a partir de 2013 — e causou o primeiro surto em meados de 2015 e 2016.

Em uma década, o patógeno que também é transmitido pela picada do Aedes aegypti, assim como os seus “primos-irmãos” dengue e zika, se alastrou por 6 em cada 10 cidades brasileiras e causou sete grandes surtos.

Essas são algumas das descobertas de um artigo que acaba de ser publicado no periódico especializado The Lancet Microbe, assinado por especialistas de diversas instituições nacionais e internacionais.

O virologista brasileiro William M. de Souza, um dos autores principais do trabalho e pesquisador do Centro Mundial de Referência de Vírus Emergentes e Arbovírus da University of Texas Medical Branch, nos Estados Unidos, avalia que o impacto do chikungunya na saúde pública do país ficou um tanto difuso, em meio às crises de dengue e zika.

“O chikungunya foi introduzido no Brasil apenas um ano antes do zika, vírus que provocou aquela emergência por causa das doenças congênitas que causa em crianças pequenas”, lembra o especialista.

“E a dengue, por sua vez, sempre esteve muito associada a casos graves e mortes.”

Vale lembrar que a infecção pelo chikungunya tem uma fase aguda, marcada por febre, dor no corpo e fadiga. Porém, numa parcela de pacientes, a doença evolui para a forma crônica, marcada por fortes dores nas articulações, que são incapacitantes e podem se prolongar por meses.

O próprio nome do vírus e da doença, aliás, vem do maconde, uma das línguas faladas na Tanzânia, onde a primeira epidemia foi registrada no ano de 1953.

Neste idioma, a palavra chikungunya remete a “contorcer-se” ou “dobrar-se”, numa referência direta aos fortes incômodos que afetam as articulações e os músculos e fazem os pacientes ficarem encolhidos e prostrados.

“De forma geral as pessoas têm a noção errada de que o chikungunya causa dor, mas não mata”, observa Souza.

Portanto, no meio de tantos surtos e epidemias por zika e dengue e uma pretensa baixa gravidade, o chikungunya passou a ser encarado como uma questão de menor importância.

Mas o estudo recém-publicado mostra que a história é bem mais complexa: nesses dez anos de circulação pelo país, o vírus causou sete surtos e teve casos confirmados em praticamente 60% das cidades brasileiras. Ele também afetou mais as mulheres do que os homens — e apresentou uma taxa de mortalidade maior do que se imaginava.

Bolsões de casos

Para fazer a pesquisa, o grupo de cientistas reuniu dados genômicos e epidemiológicos sobre a doença.

Segundo o trabalho, entre 3 de março de 2013 e 4 de junho de 2022, foram confirmados 253,5 mil casos de chikungunya no Brasil.

Nesse período, aconteceram sete ondas epidêmicas. Elas atingiram o pico nos primeiros meses do ano, principalmente na época das chuvas, e se repetiram entre 2016 e 2022.

Essas infecções foram confirmadas em 3.316 dos 5.570 municípios do país, ou 59,5% das cidades.

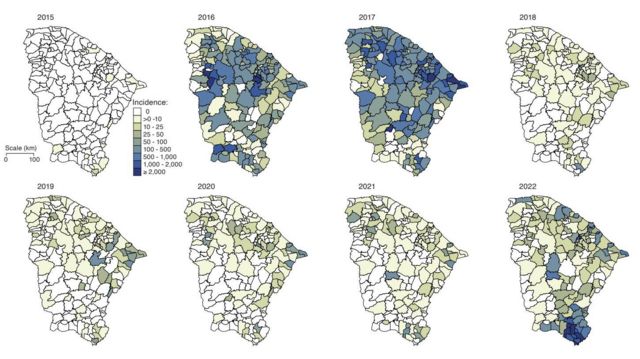

E é justamente aqui que a história começa a ficar ainda mais detalhada. Os especialistas resolveram analisar a fundo o que aconteceu nos Estados mais atingidos: Ceará, Pernambuco e Tocantins.

Eles conduziram uma série de análises para entender porque esses locais concentraram a maior parte dos casos.

No Ceará, por exemplo, ocorreram três grandes ondas nos anos de 2016, 2017 e 2022.

“Nós sabemos que o chikungunya é um vírus que só se pega uma vez. Quando a pessoa tem a infecção, ela desenvolve uma imunidade por meio de células e anticorpos que muito provavelmente impede um segundo episódio da doença”, diz Souza.

Isso é diferente do que ocorre na dengue, que têm quatro tipos diferentes do mesmo vírus — ou seja, uma pessoa pode ter essa enfermidade até quatro vezes ao longo da vida.

O time de acadêmicos até testou a hipótese de existirem novas variantes do chikungunya com capacidade de reinfectar as pessoas — e, embora eles tenham encontrado genótipos diferentes do patógeno, eles não eram diferentes o suficiente para escapar das células de defesa e causar novos episódios da doença em indivíduos que já a tiveram no passado.

Como então um Estado teria surtos repetidos num curto espaço de tempo?

A resposta está na distribuição geográfica dos surtos: no caso do Ceará, os casos de 2016 e 2017 se concentraram principalmente nos municípios localizados mais ao norte.

Já em 2022, a onda epidêmica aconteceu nas cidades mais ao sul.

Você pode ver a diferença no mapa a seguir — quanto mais fortes as cores com as quais as cidades estão pintadas, maior a incidência de casos de chikungunya em cada local.

“Anteriormente, nós achávamos que o chikungunya iria chegar num Estado, causar uma explosão de casos e desaparecer”, analisa Souza.

“Porém, diferentemente da dengue, que se alastra por regiões maiores, este vírus afeta bolsões menores em cada surto”, complementa.

Impacto maior no público feminino

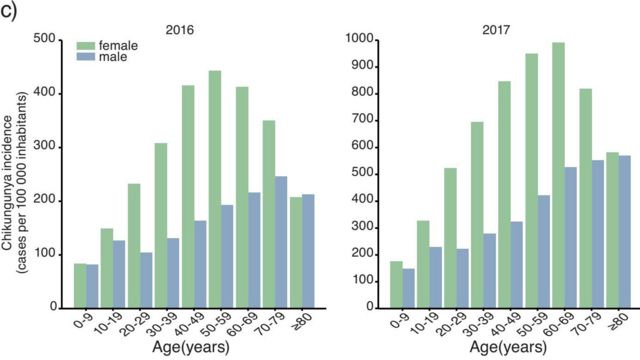

Outro achado do estudo foi o de que as mulheres são mais afetadas pelo chikungunya em comparação com os homens, especialmente na vida adulta.

O risco de elas testarem positivo para essa doença é significativamente maior em relação a indivíduos do sexo masculino.

Souza explica que os números de casos são relativamente parecidos nos extremos de idades — entre as crianças e os mais idosos.

A diferença fica aparente, como é possível observar no gráfico em inglês a seguir, entre pessoas de 20 a 70 anos. As mulheres estão representadas pela cor verde e os homens, nas colunas em azul.

Em algumas faixas etárias, as mulheres chegam a responder por mais da metade das infecções por esse vírus.

Existem algumas hipóteses que ajudam a entender esse fenômeno. A principal delas tem a ver com o comportamento humano.

“Nós sabemos que as infecções por dengue, zika e chikungunya acontecem principalmente no ambiente doméstico”, contextualiza Souza.

“A configuração da sociedade em muitos lugares do Brasil ainda segue aquela lógica de o homem sair para trabalhar enquanto a mulher cuida da casa e dos filhos”, responde o virologista.

Ou seja: como em muitos municípios a mulher adulta permanece mais no ambiente doméstico do que o homem, ela fica naturalmente exposta por um tempo maior às picadas do Aedes aegypti que podem carregar o chikungunya e outros vírus

Essa tese é corroborada por estudos feitos no exterior e também pelo fato de as crianças e os idosos de ambos os sexos terem uma incidência de casos parecida, uma vez que eles tendem a ficar um tempo similar dentro ou fora de casa.

Letalidade surpreendente

Em trabalhos anteriores, dos quais Souza também participou, o time de cientistas chegou a outra conclusão relevante: aquela história de que chikungunya não mata também não corresponde à realidade.

Num artigo publicado em 2021, o grupo reavaliou 100 mortes que ocorreram no Ceará durante a grande onda que assolou o Estado em 2017.

Em todos os óbitos, a principal suspeita eram as arboviroses (doenças provocadas por uma família de vírus da qual fazem parte dengue, zika e chikungunya).

Os testes encontraram o chikungunya em 68 das vítimas (ou 52,9% do total). Em muitos desses indivíduos, o patógeno chegou a provocar danos no sistema nervoso central.

Isso permitiu estabelecer uma taxa de 1,8 morte a cada mil casos da infecção naquele ano de 2017 no Ceará.

“São números que parecem baixos, mas, quando temos dezenas ou centenas de milhares de infecções, eles ganham uma escala muito grande”, aponta Souza.

“No período dessa onda, é possível afirmar que a chikungunya chegou a provocar mais óbitos que a dengue na região”, compara.

“Ou seja, a frase correta para definir essa doença é ‘a chikungunya causa muita dor — e também pode matar'”, completa.

Conexão entre estatísticas e vida real

A médica Claudia Marques, professora de reumatologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), viu na prática aquilo que foi descrito no trabalho recém-publicado.

Ela conta que, no auge da crise do chikungunya em Recife no ano de 2016, a chegada de pacientes com queixas de dores na junta configurava um cenário “muito grave”.

“Naquela época, as pessoas faziam fila na porta do hospital. Elas estavam aflitas e sequer conseguiam andar direito”, relata a médica, que não esteve envolvida na pesquisa publicada no The Lancet Microbe.

“Depois desse período, não observamos mais ondas de casos por aqui. É como se o vírus ‘esgotasse’ um lugar e fosse para o outro”, raciocina a especialista, que hoje recebe relatos parecidos ao que viveu em 2016 de colegas médicos que atuam em outras cidades, como Salvador e Fortaleza.

“Eu mesma nem me lembro da última vez em que atendi um paciente com dores reumáticas relacionadas ao chikungunya por aqui”, diz Marques, que também é gerente de ensino e pesquisa do Hospital das Clínicas da UFPE.

A médica acrescenta que, com o passar do tempo, os próprios profissionais de saúde foram aprendendo a lidar com a fase crônica do chikungunya, quando a dor se prolonga por mais de três meses e impede o indivíduo de realizar as atividades diárias.

“No início, pensávamos que a maioria dos acometidos tinha um quadro inflamatório e precisaria lidar com um tipo de artrite pelo resto da vida”, pontua.

“Hoje sabemos que a minoria vai desenvolver esses quadros inflamatórios, que exigem o uso de medicamentos imunossupressores.”

Segundo a reumatologista, metade dos pacientes infectados tem o quadro agudo de chikungunya, que dura 14 dias e depois melhora.

Dos que continuam com sintomas após essas duas semanas, cerca de 30% evoluem para a forma crônica, em que os incômodos se prolongam por três meses ou mais.

“Cerca de 95% desses pacientes com a forma crônica têm uma dor não inflamatória, que pode ser manejada por meio de alongamentos, fisioterapia e atividade física. Apesar do longo tempo de recuperação, que se estende por até dois ou três anos, é possível se recuperar”, calcula Marques.

O que fazer?

Souza espera que a pesquisa sobre os dez anos do chikungunya no Brasil inspire mudanças nas políticas públicas para conter o vírus daqui em diante.

Afinal, se casos de infecção foram confirmados em 60% dos municípios na última década, isso significa que o patógeno ainda pode se espalhar e causar surtos pelos outros 40% que estão livres até agora.

“Provavelmente continuaremos a ver aquelas ondas epidêmicas nos próximos anos, que acometem pequenos bolsões de municípios dentro dos Estados”, antevê o virologista.

“Nossa ideia com esse trabalho foi justamente a de fornecer subsídios para que o governo possa determinar quais locais estão mais suscetíveis”, complementa.

Em outras palavras, a partir da análise de dados, as prefeituras, os governos Estaduais e até o Ministério da Saúde podem concentrar os esforços de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento naqueles lugares que ainda não registraram surtos (e estão pintados de branco ou com cores claras nos mapas).

Outra ação possível, segundo Souza, é criar estratégias públicas para proteger os mais vulneráveis, como as mulheres adultas. Já que elas são mais atingidas, será que não é possível criar uma campanha de conscientização para controlar o Aedes aegypti no ambiente doméstico voltado a esse público?

Ao eliminar qualquer reservatório de água parada — que serve de criadouro para o mosquito — é possível diminuir o risco não apenas de chikungunya, mas também de dengue e zika.

“O Brasil é o país das Américas mais afetado pelo chikungunya. Num cenário em que ainda não temos remédios ou vacinas à disposição, precisamos de políticas públicas para prevenir os casos”, conclui o pesquisador.

Fonte:

- André Biernath

- Role,Da BBC News Brasil em Londres

- Twitter,@andre_biernath